呪!デフレ脱却!

2025.03.20

YM

一昨日は、第18回のやまと三橋塾(YM)でした。

今回のテーマは「呪!デフレ脱却!」ということだったのですが、「祝!」ではなく「呪!」となっているところがポイントです。

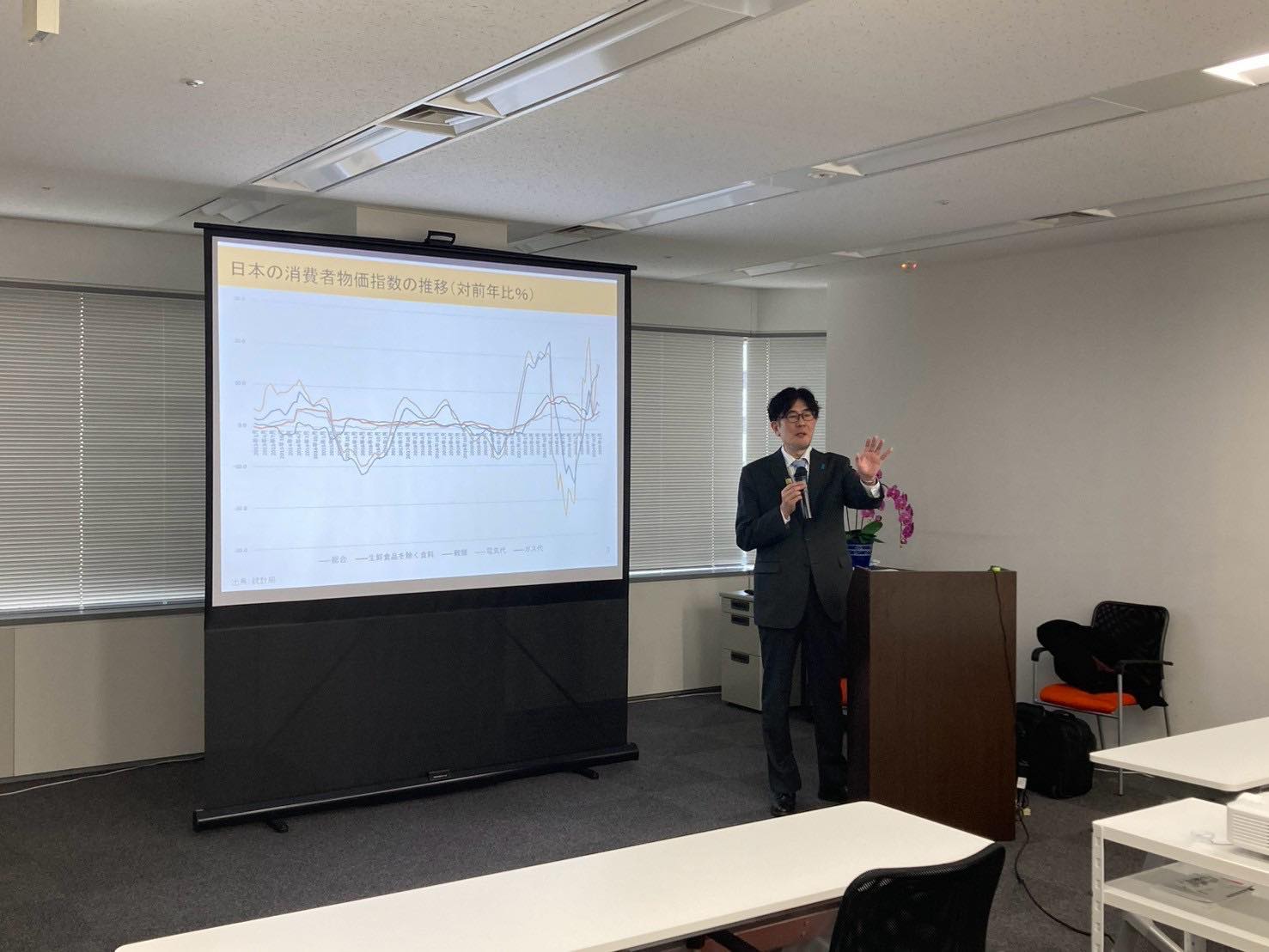

そもそも論としての「インフレ/デフレの本質」に関しては、これまでに三橋先生が何度も何度も解説してくれていますし、最近の《大調和ちゃんねる》の動画で古賀も語っておりますが、ここで改めて正確な定義を確認しておきましょう。

インフレーションは「膨らむ」、デフレーションは「縮む」という意味ですので、インフレとは経済(需要)が膨らむこと、デフレとは経済(需要)が縮むことです。

これらは「金融経済における貨幣現象」ではなく、あくまでも「実体経済における経済現象」の話です。

上記が本質的な正しい定義ではあるのですが、世間では一般的に「インフレ=物価上昇、デフレ=物価下落」という意味で使われるので、ここには注意が必要です。

本来の定義と世間一般的な解釈が違うという意味では、「情けは人の為ならず」という表現なんかと近いのかもしれませんね・・・

講義の前半では、名目GDPと実質GDPの間に存在する「GDPデフレーター(GDPを縮ませるもの)」の話なんかも出てきて少し難しかったかもしれませんが、今回の講義ではとりあえず「サプライロス型インフレ」という言葉と概念を覚えていただければそれで良いかと。

講義の中で三橋先生は、インフレには下記の三種類があるとおっしゃっていました。

①デマンドプル型

②コストプッシュ型

③サプライロス型

しかし後半の対談の中で、ここに関する誤解が正されました。

本質的には「供給能力に対する総需要の不足/過剰」によってインフレ/デフレが起きる訳ですから、②のコストプッシュ型は正しい意味でのインフレではない。

正確には「コストプッシュ型物価上昇」が正しい表現であると三橋先生は説明してくれましたし、これにはとても納得です。

この辺りはYouTubeでも改めて解説してもらいましたので、ぜひお楽しみに。

ただし何度も繰り返しますが、世間一般では「インフレ=物価上昇」と認識されているので、そういう意味で「コストプッシュ型インフレ」という言葉は今後も使われ続けると思いますので、そこは切り分けて考えてください。

となると、結果的にインフレには①か③しかありませんが、今の日本は確実に③の状況に追い込まれてしまっています。

この30年の政府の愚策による、農業や土木・建築をはじめとした各方面における供給能力の大幅な毀損によって、我が国はもはや全国民の需要を自前の供給能力でカバーすることができない状態、すなわち「発展途上国化」していまいました。

しかしモノは考えようです。

サプライロス型とは言え、今はまさにインフレ(国民の総需要に対する供給能力不足)の状態ですので、このチャンスをうまく活かせばこれから我が国が大きく経済成長していける可能性も十分にある訳です。

ちなみに、経済成長に繋がる唯一のキーファクターは「生産性の向上」です。

30年以上もデフレが続いた日本経済が成長局面に入るためには、小規模なインフレギャップではなく、高度経済成長のきっかけを作った朝鮮戦争のような爆発的な需要喚起策が必要となります。

そのカギとなるのは、「農家の個別補償」、「国土計画の復活」、「減税」の3点だと三橋先生はおっしゃっていました。

財務省や政府がこの数年でこれらをどこまでやれるか?によって、我が国の命運は決まりますが、果たしてどうなりますか、、、

三橋先生は「少なくとも農家の個別保証は実現できるのではないか」とは言ってましたが。

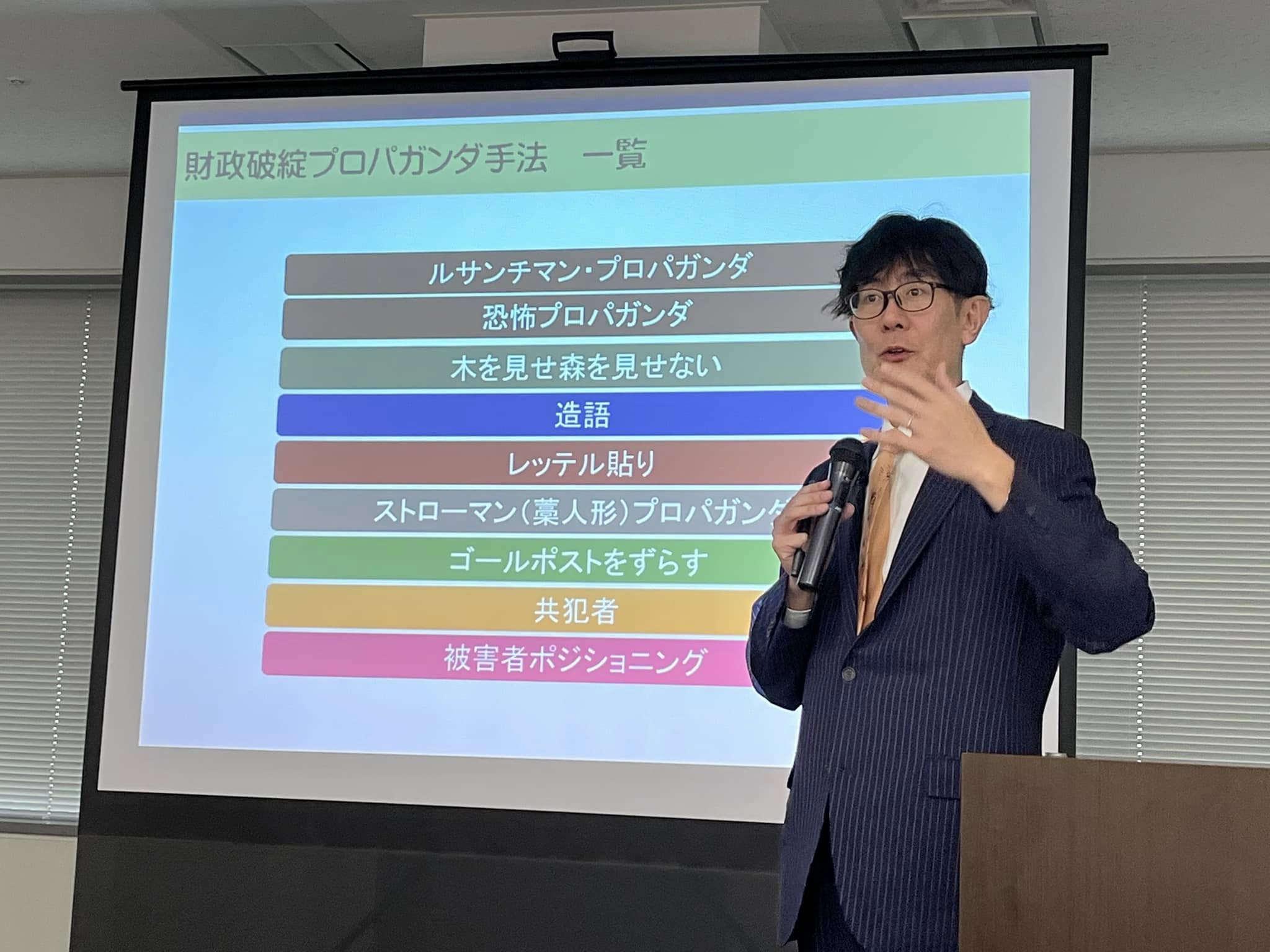

講義の後半では「来たる選挙で自公を倒す方法」や「特別会計の闇(笑)」についてのお話をしてくれていましたが、もし詳しく知りたい方はぜひとも大経連へお越しください。